掛物と呼ばれる茶道での掛け軸の書、禅師や書家による”禅語や漢詩”が多いということでした。

禅語とは、禅の心を短かい語句で言い表した言葉ですが、その背景には、深い意味や人生を豊かにするヒントが込められています。その意味がわかると、その掛物を選んだ亭主の思いも感じられることでしょう。

掛け軸に書いてある言葉、例えば広く知られている言葉は?その意味などに興味が湧いてきます。

どんな禅語が人気?

禅語の中でも、縦に一行で書かれてる一行書が、読みやすく分かりやすいと広く知られています。

普段目にしたこともある言葉もありますが、茶の湯で人気の禅語の一部を・・・。知ってるつもりの言葉も、改めて考えさせられる気がします。

一期一会(いちごいちえ)

「一生に一度限りである」という意。

茶の世界においては、「茶席で会する人は同じでも、今日の機会は一度限りであると心得て、相手に対し誠意を尽くす心構え」なのだそうです。

そして私たちに「今この時、この場での出会いは、二度とない一度だけのものと大切にして、心を込めて接しましょう。」という出会いの心得を伝えてくれています。

喫茶去(きっさこ)

「まあ、一つお茶でもおあがりなさい」の意。

茶会においては、分別を入れず、誰に対しても、無心に美味しいお茶を点てるべきとの意味が含まれています。

日々是好日(にちにちこれこうにち)

「どんな日も毎日が人生における最良の日である」という意。

人生、いい時もあれば、悪い時もあるもの。たとえよくないことがあっても、心の持ち方次第。その時の感情や状態を大いに味わって過ごせば、かけがえのない日になる。つまり、「毎日が最上であり、かけがえのない一日である」という深い意味が込められています。

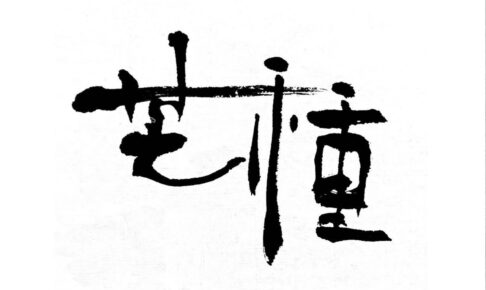

和敬清寂(わけいせいじゃく)

お互い仲良く(和)敬いあって(敬)、見た目だけでなく心も清らかに(清)何事にも動じない心(寂)を持ちなさい」という意。

千利休の茶道精神を凝縮し、もてなしの心を表した語で、この四文字に茶道の心得が込められています。

「和」は、調和。すべてに和の精神を持って茶の道をお互いに分かち合い、楽しむこと。

「敬」は、謙虚に人や物事を敬うこと。自らは謙虚に、他人や自然、すべてのことを敬うこと。

「清」は、道具も心も身も清らかなこと。邪念の無い清らかな心や清められた道具や茶室のこと。

「寂」は、静謐な境地、何事にも動じない心のこと。空や無といった、禅の究極の根本思想。

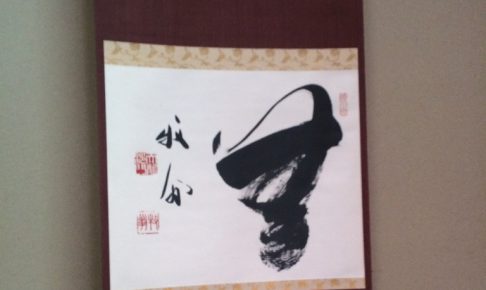

禅語?禅画? とらえにくい「円相(えんそう)」とは

円相(えんそう)とは、瞬間的、直観的に一筆で描く墨のまるい形のこと。そう、文字ではないのです。

禅では、言葉では言い表せない自由無礙(むげ)な悟りの境地や真理、とらわれない世界・宇宙観を円相「○」に表現しているとされています。そして、人の心は本来円く平等であるということを示しています。

文字ではないだけにより、その時の状況や感情によって「力が沸く」「心細く感じる」など受け取りかたは千差万別です。まさに見る人の心をうつしだす円。円窓と書いて、「心をうつす窓」という意味でも使われており、その解釈は見る人に委ねられている、ともされています。

著名な方が書かれた格式高い掛け軸を飾ることは茶の世界では決まりごとではあるようですが、何よりもその時主人が選んだ、思いが詰まった掛け軸だからこそ意味があるのですね。

旅は自分を見つめ直すいい機会でもあります。

旅先で出会った掛け軸の言葉に心を寄せて、感謝の気持ちを持ってお茶を味わいたいものです。